Aldeidi e tioli nel vino: reattività chimica, tossicità e implicazioni enologiche

Quando apriamo una bottiglia di vino e percepiamo un profumo etereo, oppure ci sorprendiamo per quel retrogusto pungente che ricorda la buccia di mela o l’erba tagliata, stiamo inconsapevolmente riconoscendo la presenza delle aldeidi. Questi composti chimici, tutt’altro che rari, non solo influenzano profondamente il profilo aromatico dei vini, ma interagiscono con la nostra fisiologia, contribuendo - in modo spesso sottovalutato - anche agli effetti dell’alcol sul nostro organismo.

In enologia, le aldeidi rappresentano un nodo cruciale tra chimica, sensorialità e salute. La loro reattività elettrofila le rende protagoniste silenziose di trasformazioni molecolari che toccano sia la stabilità degli aromi prefermentativi che i meccanismi metabolici dell’alcol nel nostro corpo. E quando queste molecole incontrano i tioli, composti solforati dall’elevato potere nucleofilo, si aprono scenari affascinanti e ancora in gran parte inesplorati.

In questo approfondimento esploreremo la struttura e la funzione delle aldeidi, il loro ruolo nei profili aromatici del vino, la loro tossicità biologica e le interazioni chimiche con i tioli dell’uva. Un viaggio tra teoria e pratica, tra laboratorio ed esperienza sensoriale, per comprendere meglio ciò che accade - chimicamente parlando - nel nostro calice e nel nostro corpo.

Le aldeidi tra biologia, chimica e aroma

Le aldeidi sono composti organici molto comuni nel mondo vegetale.

Ne abbiamo esperienza quotidiana in quanto il loro odore pungente è facilmente percepibile in molte situazioni: l’odore di un prato in cui l’erba sia stata appena tagliata oppure l’odore della buccia di una mela.

Come riconoscere la presenza delle aldeidi nel vino

Anche nella pratica enologica queste aldeidi sono percepibili in svariate occasioni: ad esempio quando ci si trova nei pressi di una pigiatrice e un odore penetrante proviene dalle bucce dell’uva schiacciata, specialmente con alte temperature.

Anche quando apriamo una bottiglia di vino piuttosto in là con gli anni percepiremo un gusto che molti chiamano etereo o svanito, il cui principale responsabile è una aldeide. Infine, se abbiamo consumato molto alcol in una serata ci ricorderemo il tipico sapore al palato che accompagna il mal di testa il giorno dopo: anche questa spiacevole sensazione è causata da una aldeide.

Tale aldeide (etanale) è peraltro responsabile del nostro feroce mal di testa (hungover).

Etanolo, etanale e salute: cosa succede nel nostro corpo?

Non stigmatizziamo i solfiti per il nostro mal di testa! È possibile procurarsi un ottimo mal di testa con birra o vodka, bevande 100% sulphite-free!

La verità è che se assumiamo qualsiasi drink l’alcol etilico una volta in circolo verrà deidrogenato per via enzimatica nel fegato e produrrà l’etanale, che è appunto una aldeide e come tutte le aldeidi è tossica.

Se avremo bevuto responsabilmente (< 20 g alcol per gli uomini adulti, 10 g alcol per le donne e gli anziani) tale aldeide verrà trasformata in acido acetico che non è dannoso per la salute poiché è un normale acido grasso a corta catena che viene degradato nel ciclo di Krebs.

Nella figura sottostante è rappresentato il processo metabolico che detossifica l’alcol, reazione catalizzata da due enzimi presenti nel fegato: l’alcol deidrogenasi (ADH1B) e l’aldeide deidrogenasi (ALDH2).

Acetaldeide: effetti tossici e cancerogenicità

Se invece avremo introdotto oltre 100 g di alcol in una occasione, (binge drinking), il nostro corpo ci presenterà il conto, dopo alcune ore, con un tenace, tagliente mal di testa determinato dagli alti tenori di acetaldeide raggiunti nell’organismo.

Questa permanenza dell’acetaldeide dura svariate ore, fino a quando l’enzima ALDH2 (aldeide deidrogenasi) non riesce ad ossidare tutta l’acetaldeide nella innocua molecola dell’acido acetico.

Che l’alcol provenga dalla birra più economica o dal miglior cognac, da un vino con zero solfiti biodinamico e imbottigliato a mano o da un comune vino contenente solfiti, il mal di testa lo avremo ad ogni modo. Questo dice la scienza.

Perché le aldeidi sono così reattive?

LA TOSSICITÀ DELLE ALDEIDI È DATA DALLA LORO REATTIVITÀ

L’etanolo è certamente nocivo, ma è l’etanale ad essere tossica. Tutti sappiamo che il metanolo può rendere ciechi, ma non tutti forse sanno che è la forma più ossidata del metanolo, ovvero l’acido metanoico (o formico) a distruggere le proteine della retina e, a dosi più elevate, a distruggere il sistema nervoso centrale provocando la morte.

L’intermedio di reazione, altrettanto tossico, è il metanale (formaldeide). Le aldeidi possono danneggiare le membrane cellulari del nostro organismo: l’acetaldeide in particolare può creare degli addotti con gli acidi nucleici, il che la rende cancerogena. L’acetaldeide opera una immediata e forte vasodilatazione dei dotti sanguigni determinando un arrossamento della pelle. Ma quale è il motivo di questa tossicità?

COMPORTAMENTO ELETTROFILO DEL CARBONIO FUNZIONALE

La tossicità delle aldeidi sta nella particolare reattività del gruppo funzionale come mostrato in figura sottostante.

Il carbonio del gruppo funzionale è legato a un ossigeno e a un idrogeno: l’ossigeno è un atomo fortemente elettronegativo, che sottrae carica elettrica al carbonio funzionale, rendendolo parzialmente elettropositivo.

Questa parziale carica positiva sul carbonio funzionale lo rende un atomo “elettrofilo”, ovvero un atomo che in funzione della sua parziale carica positiva attira molecole con caratteristiche elettronegative, determinando una addizione nucleofila come esemplificato nella figura sottostante.

Tioli nel vino: reattività e ruolo aromatico

MOLECOLE SOLFORATE CHE POSSONO REAGIRE CON LE ALDEIDI

I tioli sono nucleofili in quanto portatori di una parziale carica negativa sullo zolfo del gruppo funzionale.

Osserviamo il comportamento del più semplice dei tioli: l’idrogeno solforato.

L’idrogeno solforato, H-S-H, presenta una elettronegatività sullo zolfo; lo zolfo è perciò nucleofilo dunque attratto dal carbonio carbonilico elettropositivo (elettrofilo). l composto che deriva dalla sostituzione dell’ossigeno con lo zolfo è una tioaldeide.

Le aldeidi e i tioli hanno in generale una affinità che li porta a legarsi creando composti detti EMITIOACETALI.

Questo comportamento può essere sfruttato nel caso della modulazione degli aromi prefermentativi. D’altro canto, durante la conservazione del vino, tale processo porta alla perdita dei tioli formati in fermentazione.

Il glutatione e la reazione con aldeidi insature

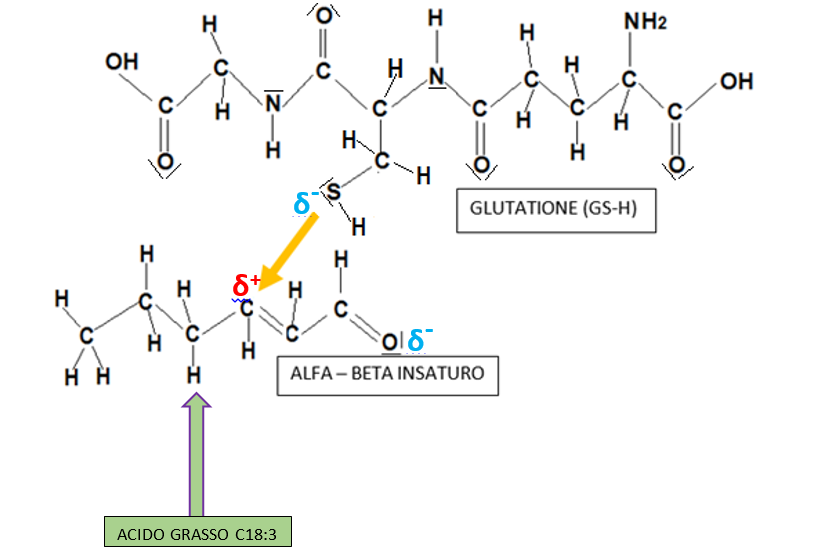

Riassumendo possiamo dire che le interazioni tra le aldeidi alfa – beta insature derivanti dagli acidi grassi C18:3 presenti nelle membrane cellulari delle cellule vegetali hanno una sinergia con i tioli dell’uva, in particolar modo il glutatione (GLY-CYS-GLU), per una addizione nucleofila rappresentata dalla freccia gialla.

L’addotto che si forma è un precursore del 3-mercapto-esan-1-olo, che si libera successivemente per via fermentativa con una resa piuttosta bassa, all’incirca, l’1%.

L’etanale presente nel mezzo potrebbe fare da attrattore per la parziale carica elettrica negativa sull’ossigeno al C1 del 3-mercapto-esan-1-olo, dando origine al corrispondente addotto emiacetalico (1-((3-mercaptoesil)osso)etan-1-olo).

Un campo da esplorare: la reattività aldeidi-tioli

La reattività tra aldeidi e tioli è un tema che si presta ad ipotesi, essendo il loro rapporto piuttosto controverso. Personalmente auspico una sperimentazione in merito, essendo lo stato dell’arte ancora ricco di interrogativi.

Vuoi approfondire il ruolo di aldeidi e tioli nella vinificazione? Questo è il momento giusto!

Partecipa al dibattito scientifico, sperimenta in cantina, e condividi le tue osservazioni. Contattaci per collaborazioni sperimentali, consulenze tecniche o approfondimenti sul tema.